In einer zunehmend digitalisierten Geschäftswelt stellt sich zunehmend die Frage, ob eine digitale Unterschrift rechtsgültig ist. Die Antwort darauf liegt in der europäischen eIDAS-Verordnung, die einen klaren rechtlichen Rahmen für die Anerkennung elektronischer Signaturen schafft. Diese Verordnung bildet die Grundlage für die Wirksamkeit digitaler Unterschriften und hebt ihre Relevanz für rechtsgültige Verträge hervor. Die Bedeutung von gesetzlichen Formvorschriften für Verträge unterstreicht die Notwendigkeit, sich der rechtlichen Aspekte bewusst zu sein, wenn es um die Implementierung digitaler Unterschriften geht. In diesem Artikel bieten wir dir eine klare Anleitung, wie du die digitale Unterschrift rechtssicher in deiner Organisation einführen kannst.

Video: Ist eine digitale Unterschrift rechtsgültig?

Die eIDAS-Verordnung verleiht der digitalen Unterschrift Rechtsgültigkeit

Die eIDAS-Verordnung, im Jahr 2014 in Kraft getreten, revolutioniert die Art und Weise, wie die digitale Unterschrift im Europäischen Wirtschaftsraum anerkannt wird. Ihr Hauptziel ist es, einen einheitlichen Rechtsrahmen für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste zu schaffen, wodurch die Nutzung digitaler Signaturen erleichtert und deren Rechtsgültigkeit gewährleistet wird. Im Zentrum dieser Verordnung steht die Anerkennung und Förderung der Verwendung von elektronischen Signaturen. Durch die Implementierung der eIDAS-Standards werden digitale Unterschriften zu verlässlichen Instrumenten für rechtlich bindende Transaktionen. Organisationen im Europäischen Wirtschaftsraum profitieren von beschleunigten Prozessen, reduzierten Kosten und einer gesteigerten Effizienz. Gleichzeitig schafft sie ein Umfeld, das Vertrauen in die Integrität und Sicherheit digitaler Signaturen fördert.

In der heutigen zunehmend digitalisierten Welt ist die eIDAS-Verordnung eine wegweisende Initiative, die die Weichen für eine reibungslose und rechtlich abgesicherte Nutzung elektronischer Signaturen stellt. Unternehmen und Einzelpersonen können somit auf eine rechtlich gültige Weise digitale Dokumente unterzeichnen und austauschen, ohne dabei auf die traditionelle Papierform angewiesen zu sein.

Einsteiger-Guide zur E-Signatur: Rechtliche Grundlagen, Best Practices und Tipps für die Einführung

Auch in Deutschland ist die digitale Unterschrift rechtsgültig

Ein bedeutender Schritt für die digitale Unterzeichnung von Dokumenten ist die klare Gesetzgebung, die auch in Deutschland elektronischen Signaturen einen rechtsgültigen Status verleiht. Denn die eIDAS-Verordnung findet auch in Deutschland Anwendung. In der deutschen Gesetzgebung wird die Verankerung der europäischen Richtlinie vorwiegend im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) deutlich. Hier lässt z.B. § 126 BGB digitale Herzen höher schlagen: „Die schriftliche Form kann durch die elektronische Form ersetzt werden, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.“ Die rechtliche Akzeptanz digitaler Unterschriften in Deutschland spiegelt nicht nur den technologischen Fortschritt wider, sondern betont auch das Vertrauen der Gesetzgeber in die Sicherheit und Wirksamkeit dieser innovativen Methode. Unternehmen, die diese rechtlichen Rahmenbedingungen verstehen und aktiv für sich nutzen, positionieren sich nicht nur als Vorreiter im Bereich der digitalen Transformation, sondern auch als Akteure, die die Vorteile einer rechtlich anerkannten digitalen Unterschrift voll ausschöpfen können.

Digitale Unterschrift rechtsgültig – bei jedem Vertrag?

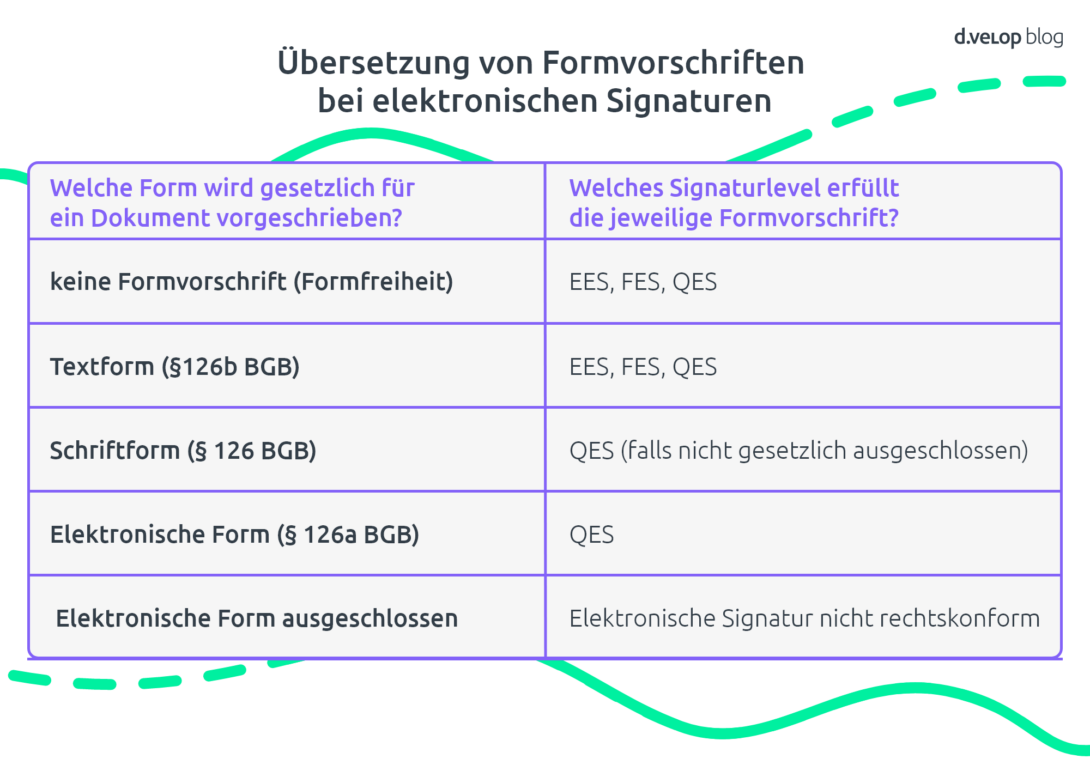

Wie bereits erläutert, ist die digitale Unterschrift im Europäischen Wirtschaftsraum und auch in Deutschland grundsätzlich rechtsgültig. Neben der geografischen Perspektive muss allerdings auch noch einmal zwischen den verschiedenen Vertragsarten unterschieden werden. Einerseits unterliegen die meisten Vertragsarten in Deutschland der Formfreiheit, d.h. elektronische Signaturen sind grundsätzlich rechtssicher. Andererseits unterliegen einige wenige Vertragsarten sog. gesetzlichen Formvorschriften, darunter z.B. die Schriftform (§ 126 BGB), die Textform (§ 126b BGB), die elektronische Form (§ 126a BGB) oder die vereinbarte Form (§ 127 BGB). Diese Formvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden, damit Verträge nicht nachträglich wegen Formmangels angefochten werden können (§ 125 BGB).

Im Kontext der digitalen Unterschrift gilt es, die „analogen Formvorschriften in elektronische Signaturarten zu übersetzen“. In Bezug auf die Rechtsgültigkeit von digitalen Unterschriften unterscheidet die eIDAS-Verordnung drei verschiedene Signaturarten:

- Einfache elektronische Signatur (EES): Die einfachste Form der digitalen Unterschrift ist die einfache elektronische Signatur. Sie ist unreguliert und es bestehen keine besonderen technischen Anforderungen. Die Unterschrift muss lediglich mit dem unterschriebenen Dokument logisch verknüpft sein. Es reicht zum Beispiel, eine handschriftliche Unterschrift einzuscannen und in ein digitales Dokument einzufügen. Die einfache elektronische Signatur ist vergleichbar mit einem digitalen Handschlag unter Kaufleuten. Sie ist rechtsgültig bei Dokumenten, bei denen das Gesetz keine Schriftform vorsieht. Wegen ihrer geringen Fälschungssicherheit ist die EES aber nur für Vorgänge mit geringem Haftungsrisiko empfohlen.

- Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES): Im Gegensatz zur einfachen elektronischen Signatur ist die fortgeschrittene elektronische Signatur klar reguliert und muss definierte technische Anforderungen erfüllen. Dazu gehören z.B. die Identifizierung des Unterzeichners, die klare Zuordnung der Signatur zum Unterzeichner sowie Verschlüsselungstechnologien. Um die Anforderungen der fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu erfüllen, kommt spezielle E-Signatur-Software zum Einsatz, die mit asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren (Private-Key-Infrastructure) arbeitet. Die fortgeschrittene elektronische Signatur ist rechtsgültig und für die meisten Vertragsarten ausreichend. Wie bei der EES ist sie für Dokumente geeignet, die keine Schriftform erfordern. Allerdings ist ihre Beweiskraft wegen der eingesetzten Verschlüsselung vor Gericht deutlich höher das die der EES.

- Qualifizierte elektronische Signatur (QES): Die qualifizierte elektronische Signatur ist nach der eIDAS-Verordnung die sicherste Form der digitalen Unterschrift. Sie muss neben den technischen Anforderungen, die an eine FES gestellt werden, weitere technische Voraussetzungen erfüllen. Beispielsweise muss die Signatur nicht nur verschlüsselt werden, sondern auch ein qualifiziertes Signaturzertifikat beinhalten. Diese Zertifikate können nur zertifizierte Vertrauendiensteanbieter vergeben. Außerdem muss eine Identitätsprüfung des Unterzeichners durch E-ID oder Video -Ident stattfinden. Aufgrund der hohen Sicherheitsstandards ist die QES gesetzlich der handschriftlichen Unterschrift auf Papier gleichgestellt (§§ 126, 126a BGB). Sie hat die gleiche Beweiskraft vor Gericht und kann daher auch für Dokumente mit Schriftformerfordernis und hohem Haftungsrisiko eingesetzt werden.

Viele Verantwortliche stellen sich in diesem Zuge die Frage, wie sie die digitale Unterschrift mit diesem Hintergrund rechtssicher in der Organisation einführen können. Im folgenden Kapitel geben wir konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung als Handlungsempfehlung aus.

So führst du die digitale Unterschrift rechtsgültig ein

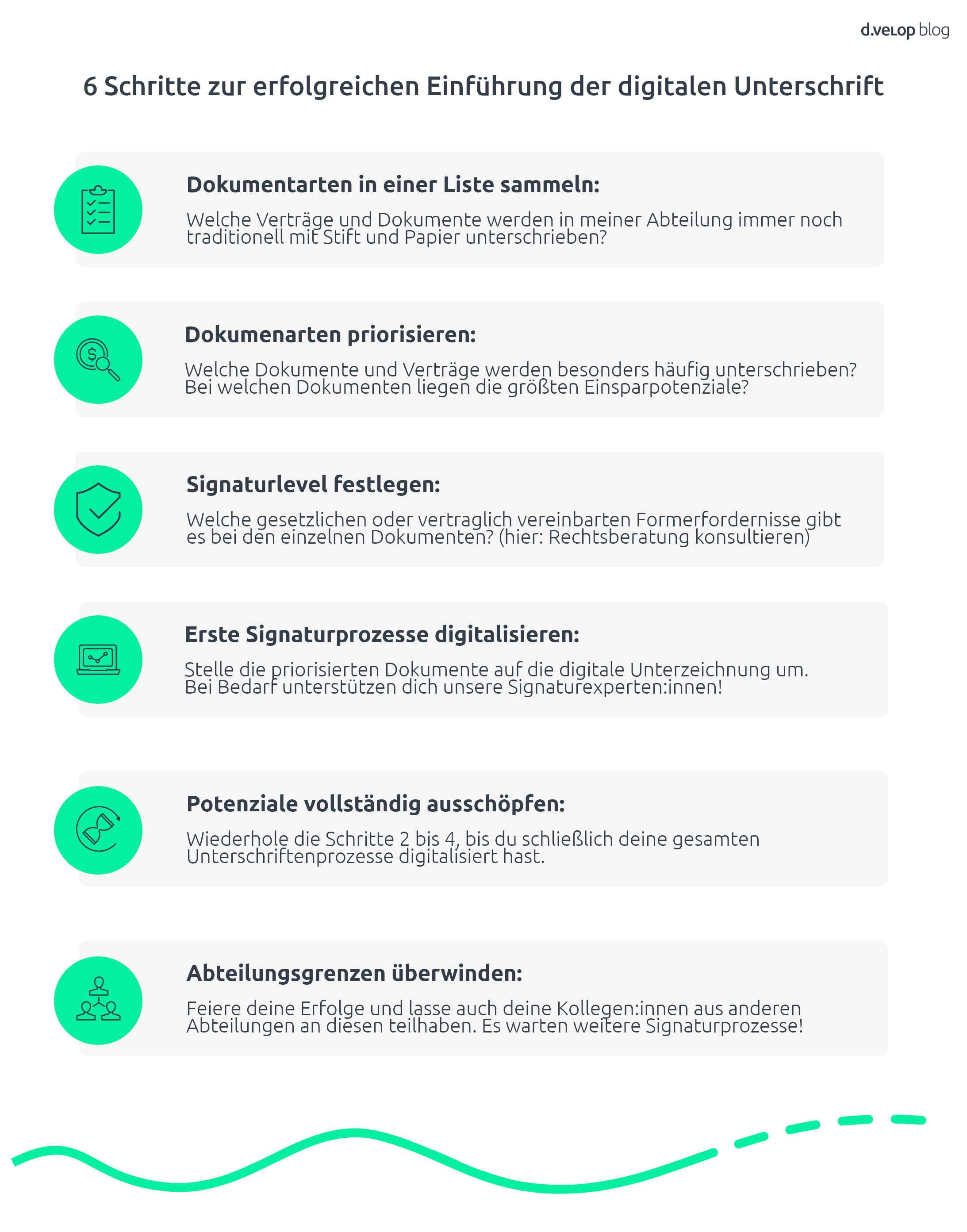

Wenn du die digitale Unterschrift rechtsgültig einführen möchtest, solltest du in kleinen Schritten starten und deine Anwendungsbereiche kontinuierlich, d.h. Schritt für Schritt, ausbauen. Hier bietet es sich z.B. an, in einer Abteilung bzw. einem konkreten Fachbereich zu starten. Dabei kannst du dich an dieser Vorgehensweise orientieren, die sich bereits bei vielen Unternehmen bewährt hat:

- Vertragsarten in einer Liste sammeln: Welche Verträge unterschreibe ich in meiner Abteilung aktuell noch traditionell mit Stift und Papier?

- Vertragsarten priorisieren: Welche Verträge werden besonders häufig unterschrieben? Bei welchen Verträgen liegen so die größten Einsparpotenziale?

- Signaturlevel festlegen: Welche gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Formerfordernisse gibt es bei den einzelnen Dokumenten? Wir empfehlen dir, bei diesem Schritt sich mit dem Juristen deines Vertrauens zusammenzusetzen.

- Erste Signaturprozesse digitalisieren: Stelle die priorisierten Dokumente auf die digitale Unterzeichnung um und sammle erste wertvolle Erfahrungen im Umgang mit der Software.

- Einsparpotenziale vollständig abschöpfen: Wiederhole die Schritte 2 bis 4, bis du schließlich deine gesamten Unterschriftenprozesse in der Abteilung digitalisiert hast.

- Austausch mit anderen Abteilungen: Feiere deine Erfolge und lasse auch deine Kollegen:innen aus anderen Abteilungen an diesen teilhaben. Sicherlich gibt es hier weitere Unterschriftenprozesse, die ihr gemeinsam digitalisieren könnt.

💻 d.velop sign: E-Signatur unverbindlich testen

Fazit zur Rechtsgültigkeit von digitalen Unterschriften

Wir haben die wichtigsten Punkte zur Frage, ob eine digitale Unterschrift rechtsgültig ist, nochmal für dich zusammengefasst:

- Grundsätzlich kann die digitale Unterschrift rechtsgültig die traditionelle handschriftliche Unterschrift (mit Ausnahmen) ersetzen.

- Die Gültigkeit einer digitalen Unterschrift und ihre Beweiskraft unterscheidet sich zwischen Ländern, nach der verwendeten Signaturart und nach Anwendungsfall (Vertragsart).

- Auf EU-Ebene setzt die eIDAS-Verordnung den einheitlichen Rechtsrahmen zur Verwendung von elektronischen Signaturen und den Einsatz von zertifizierten Vertrauensdiensten.

- In der deutschen Gesetzgebung wurde die europäische Richtlinie z.B. in den Formvorschriften mit der elektronischen Form übernommen (§ 126a BGB).

- Die meisten Vertragsarten unterliegen der „Formfreiheit“. Das bedeutet, dass sie mit jeglicher Art von digitaler Unterschrift (einfach, fortgeschritten, qualifiziert) rechtsgültig sind.

- Dokumente, welche gesetzlich der Schriftform unterliegen, sind ausschließlich rechtsgültig, wenn sie mit dem E-Signatur-Standard der qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet sind (§ 126, 126a BGB).

- Darüber hinaus gibt es einige wenige Dokumente, bei denen die Verwendung der elektronischen Form explizit per Gesetz ausgeschlossen ist, wie zum Beispiel die Kündigung (§§ 622, 623 BGB) oder die Hinterlegung einer Bürgschaft.

Haftungsausschluss

Bitte beachte, dass du die vorliegenden Informationen auf eigenes Risiko verwendest. Für eine rechtliche Beratung oder Vertretung kontaktiere bitte einen zugelassenen Anwalt in deiner Nähe. Die d.velop AG sowie der Autor übernehmen für die im Blogartikel enthaltenen Informationen keinerlei Haftung.

Schlussendlich schafft die eindeutige Klärung des Rechtsrahmens durch die eIDAS-Verordnung eine sichere Grundlage für Unternehmen und Organisationen, um die vielfältigen Vorteile der digitalen Unterschrift vollständig auszuschöpfen. Diese rechtliche Klarheit ermöglicht es Unternehmen, effizientere Vertragsprozesse zu gestalten und gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die digitale Unterschrift ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern auch ein juristischer Meilenstein, der den Weg für innovative und rechtssichere Geschäftspraktiken ebnet.