Eine effiziente digitale Rechnungsfreigabe ist ein unverzichtbares Element moderner Finanzprozesse und beeinflusst maßgeblich die Produktivität und Transparenz in Unternehmen und Organisationen. Hierfür bedarf es zeitgemäßer Software, die Abläufe automatisiert, Fehler minimiert und es ermöglicht, komplexe Freigabestrategien abzubilden.

Definition digitale Rechnungsfreigabe

Die digitale Rechnungsfreigabe umfasst die digitale und in vielen Fällen auch (teil-) automatisierte Freigabe von eingehenden Rechnungen. Während bei einer analogen Arbeitsweise Rechnungen in Papierform teils von Standort zu Standort gebracht werden mussten, um alle nötigen Freigaben einzuholen, trägt eine digitale Rechnungsfreigabe maßgeblich dazu bei, Bearbeitungszeiten, Fehlerquoten und Kosten zu senken.

Der Artikel startet mit einem allgemeinen Überblick zum Prozessfluss der digitalen Rechnungsverarbeitung. Anschließend folgt ein detaillierter Einblick, welche (komplexen) Freigabestrategien es gibt und wie diese z.B. mithilfe einer Freigabematrix abgebildet werden können.

Der Prozess der digitalen Rechnungsfreigabe im Überblick

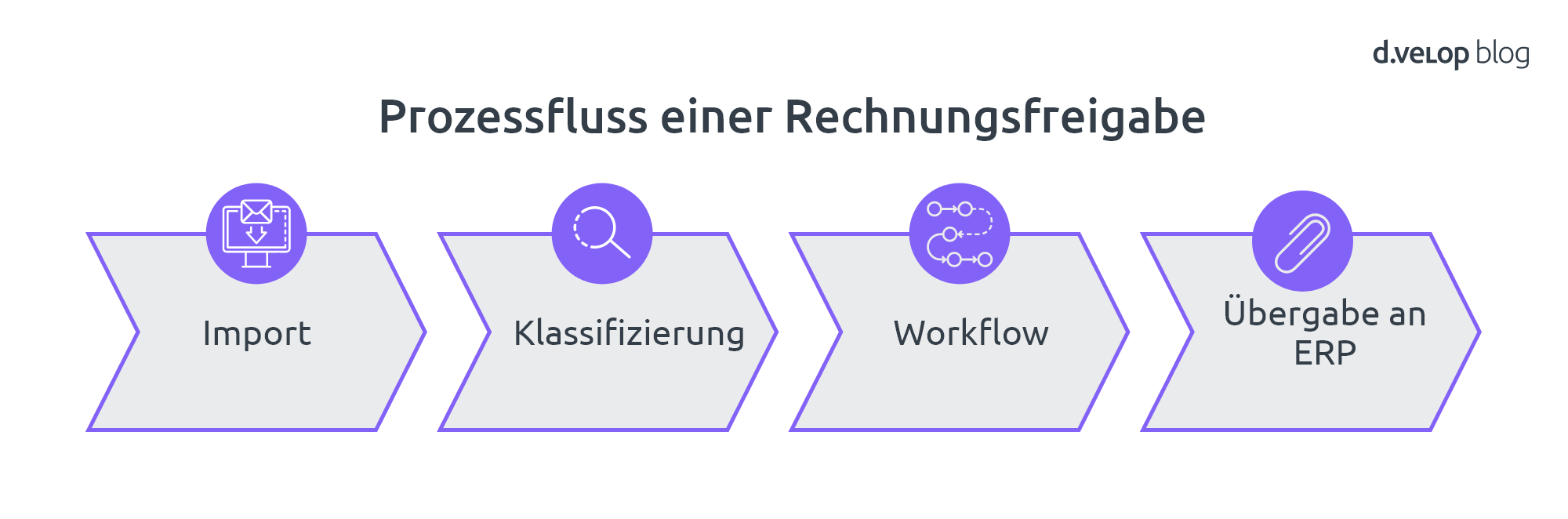

Der übergeordnete Prozess der digitalen Rechnungsverarbeitung lässt sich in vier Teilschritte einteilen:

- Entgegennahme bzw. Import der Rechnung (z.B. als PDF- oder E-Rechnung via E-Mail, eingescannte Papierrechnungen)

- Automatische Klassifizierung der Eingangsrechnung und Validierung gegen Stammdaten im ERP

- Individualisierbarer Workflow für die Rechnungsprüfung und -freigabe

- Optionale Erzeugung einer Buchungsvorlage bis hin zur automatisierten Buchung im ERP-System

Die nachstehende Grafik verdeutlicht diese Schritte als Prozessfluss:

Unterschiedliche Regelungen für die Rechnungsfreigabe

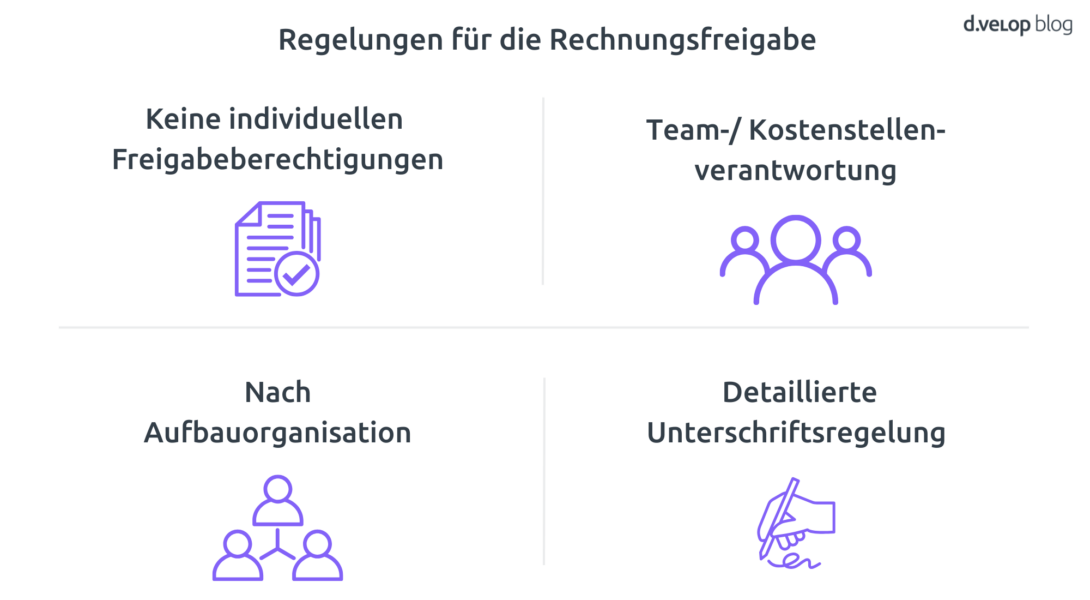

Je nach Unternehmens- oder Organisationsstruktur kann die Rechnungsfreigabe auf unterschiedlichste Arten geregelt werden.

- Keine individuellen Freigabeberechtigungen: So kann es sein, dass es gar keine individuellen Freigabeberechtigungen gibt, sondern alle Rechnungen ausschließlich von der Finanzabteilung oder der Geschäftsleitung direkt freigegeben werden. Dies ist häufig bei kleineren Unternehmen der Fall.

- Team-/ Kostenstellenverantwortung: Eine weitere Möglichkeit Rechnungsfreigaben zu regeln ist, nach funktionalen Verantwortlichkeiten wie einer Team-/ oder Kostenstellenverantwortung zu gehen. Ein Beispiel hierfür wäre, dass ein:e Mitarbeiter:in alle Rechnungen zu einem bestimmten Projekt mit eigener Kostenstelle freigeben darf, für das er/sie verantwortlich ist.

- Nach Aufbauorganisation: Darüber hinaus wird die Rechnungsfreigabe oft auf Basis der Aufbauorganisation geregelt. In diesen Fällen gibt es meist Budgetgrenzen für die verschiedenen Hierarchieebenen – dann darf z.B. der Teamlead Rechnungen bis 1.000 € freigeben, der Abteilungsleiter bis 10.000 € usw.

- Detaillierte Unterschriftregelung: Hinzu kommt die Option einer Mischform der zuvor genannten Optionen. Diese beinhaltet häufig ein formelles komplexes Regelwerk inkl. einer Vertretungsregelung, einem Vier-Augen-Prinzip und eine detaillierte Unterschriftregelung.

Abbildung komplexer Rechnungsfreigaben mithilfe einer Freigabematrix

Eine zeitgemäße Software sollte all diese verschiedenen Arten, wie die Rechnungsfreigabe in Unternehmen oder Organisationen geregelt werden kann, abbilden können. Besonders bei komplexeren Regelungen ergibt es oft Sinn, hierfür eine Matrix zu nutzen.

Der Duden definiert eine Matrix als: „System, das einzelne zusammengehörende Faktoren darstellt und zur verkürzten Darstellung linearer Beziehungen in Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaftswissenschaften dient.“

Im Kontext der Rechnungsfreigabe lässt sich dies herunterbrechen als Tabelle, aus der bestimmte Zusammenhänge und Beziehungen hervorgehen. Die Spalten der Matrix werden durch Belegeigenschaften definiert, anhand derer dann ermittelt wird, wer eine Rechnung freigeben soll.

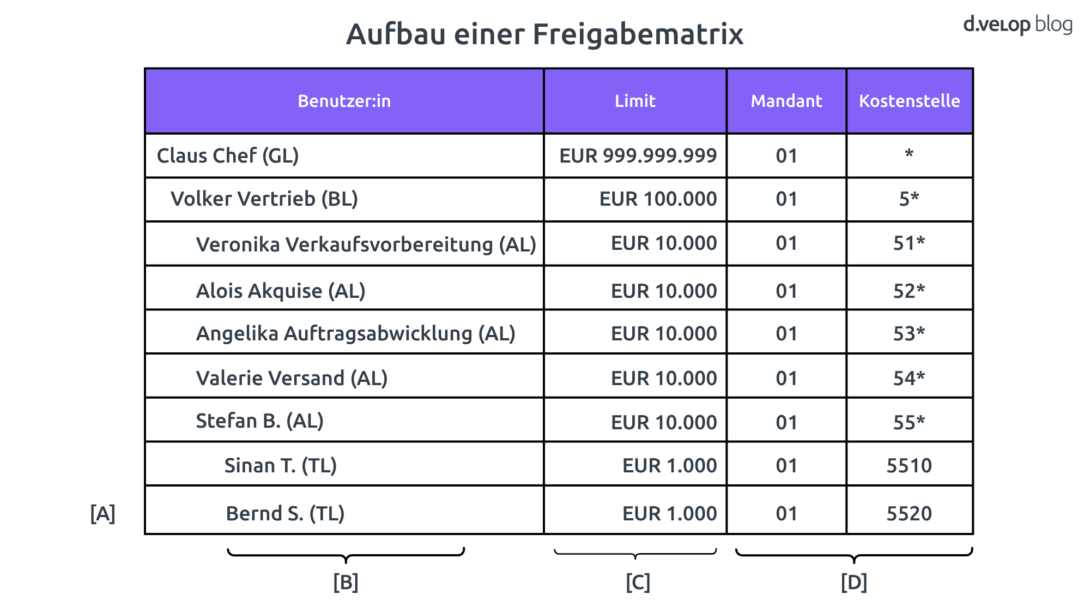

In der folgenden Grafik ist eine beispielhafte Freigabematrix abgebildet, wie sie mit der digitalen Rechnungsverarbeitung d.velop invoices umgesetzt werden könnte. In dieser ordnet eine Matrixzeile [A] einem:r bestimmten Benutzer:in [B] eine Freigabeberechtigung bis zu einem bestimmten Limit [C] für ein konkretes Kostenobjekt [D] zu. Ein Kostenobjekt ist dabei eine konkrete Wertausprägung für die Entscheidungskriterien einer Matrix – in diesem Fall Mandant und Kostenstelle.

Gelangt nun eine Rechnung in den Schritt der Freigabe, werden die Beträge der einzelnen Positionen auf der Rechnung zuerst nach Kostenobjekt gruppiert und kumuliert. Damit wird sichergestellt, dass der oder die infrage kommende Kandidat:in auch wirklich den gesamten Rechnungsbetrag freigeben darf und das Freigabelimit nicht durch eine manipulative Positionsaufteilung umgangen werden kann.

Um aus den infrage kommenden Kandidaten die Person zu ermitteln, die die Freigabe tatsächlich erteilen soll, sucht die Matrix nach dem/der geeignetsten Kandidat:in. Dies ist normalerweise die spezifischste Person, deren Freigabelimit oberhalb des freizugebenden Betrags liegt. Der Spezifitätsscore, der für jede Matrixzeile errechnet wird, bestimmt, wie gut ein:e Kandidat:in zu einem freizugebenden Kostenobjekt passt.

Ein Beispiel für die Funktionsweise der Freigabematrix

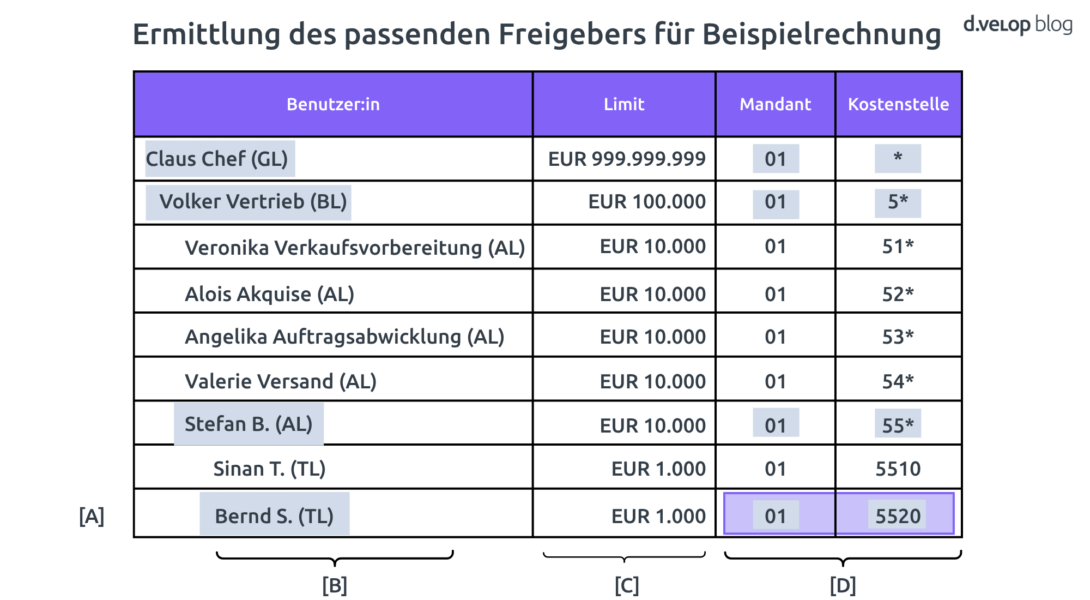

Das Unternehmen, für das die beispielhafte Freigabematrix definiert wurde, erhält eine Rechnung mit einem Gesamtrechnungsbetrag von 250,00 €. Der Mandant ist die 01 und die Kostenstelle 5520. In diesem Fall erhält der Teamleiter Bernd S. den höchsten Score und damit die Rechnung zur Freigabe, da seine Werte in den Spalten mit den Entscheidungskriterien Mandant und Kostenstelle exakt mit denen der Rechnung übereinstimmen. Stefan B., Volker Vertrieb und Claus Chef dürften die Rechnung zwar auch freigeben, erhalten aber im Vergleich zu Bernd S. einen niedrigeren Score, da keine exakte Übereinstimmung vorliegt.

Würde es sich um einen Betrag von 2.000,00 € handeln, wäre Bernd S. immer noch der spezifischste Kandidat, aber sein Freigabelimit (1.000,00 €) reicht für das Kostenobjekt nicht aus. Die Matrix weicht zum nächst spezifischen Kandidaten Stefan B. aus. Der Spezifitätsscore von Stefan B. ist kleiner, weil er im Gegensatz zu Bernd S. in der Kostenstelle keinen exakten Match zum Kostenobjekt aufweist, sondern für die weiter gefasste Kostenstellen-Wildcard 55* Freigaben erteilen darf.

Die „direkte“ Freigabestrategie

In diesem Beispiel wird die sogenannte „direkte“ Freigabestrategie verwendet. Dies bedeutet, dass die Matrix von unten nach oben (von spezifisch zu weniger spezifisch) durchlaufen wird, bis eine Person gefunden wird, die den höchsten Score aufweist und den kumulierten Gesamtrechnungsbetrag freigeben darf.

Die „Bottom to Approver“-Strategie

d.velop invoices bietet darüber hinaus die Option, eine Freigabestrategie zu wählen, in der die Spezifitätsebenen von spezifisch zu unspezifisch nacheinander durchlaufen werden und so eine mehrstufige Freigabereihenfolge gebildet wird. Dies ist die „Bottom to Approver“-Strategie. Bei einer Rechnung über 90.000 € würden so nacheinander Bernd S., Stefan B. und dann Volker Vertrieb die Rechnung zur Freigabe vorgelegt bekommen. Die ersten beiden Personen passen zwar zum Kostenobjekt, sind aber nach Limit nicht berechtigt, die finale Freigabe zu erteilen. Daher sind sie Bestandteil der Freigabekette, aber es muss jeweils eine zusätzliche Freigabestufe oberhalb erfolgen. Erst das Limit von Volker Vertrieb liegt oberhalb des freizugebenden Betrags, seine Freigabe ist gültig, die Kette endet.

Reflexion der Rechnungsfreigabe aus Perspektive der Anwender:innen

Ist die Rechnungsfreigabe einmal eingerichtet und konfiguriert, ist der Freigabeprozess aus Anwender:innensicht eher unspektakulär. Der Anwendende erhält eine E-Mail, dass eine Rechnung zur Freigabe vorliegt. Nach einem Klick auf den Link kann er oder sie die Freigabe ausführen – fertig.

Lästige Arbeiten, wie das Nachtelefonieren, das lange Recherchieren nach Belegen oder die Korrektur von Fehlern, entfallen. Auch hier werden Kräfte freigesetzt, die zur Erreichung anderer Ziele eingesetzt werden können.

Reflexion der Rechnungsfreigabe aus unternehmerischer Perspektive

Aus Sicht von Unternehmen ist der Rechnungsfreigabeprozess seit jeher kritisch, zeitaufwendig und fehlerintensiv. Eine moderne Cloud-Lösung ist hingegen relativ schnell einzurichten und kann verschiedenste Regelungen für die Rechnungsfreigabe bereits im Standard automatisch abbilden.

Die Regelungen des jeweiligen Unternehmens oder der Organisation können in einem Workshop aufgenommen werden. Nachfolgend werden diese Anforderungen direkt im Kundensystem abgebildet, sodass sie durch Key-User fortlaufend getestet werden können. Je nach Größe des Projekts kann hierfür ein Testsystem sinnvoll sein.

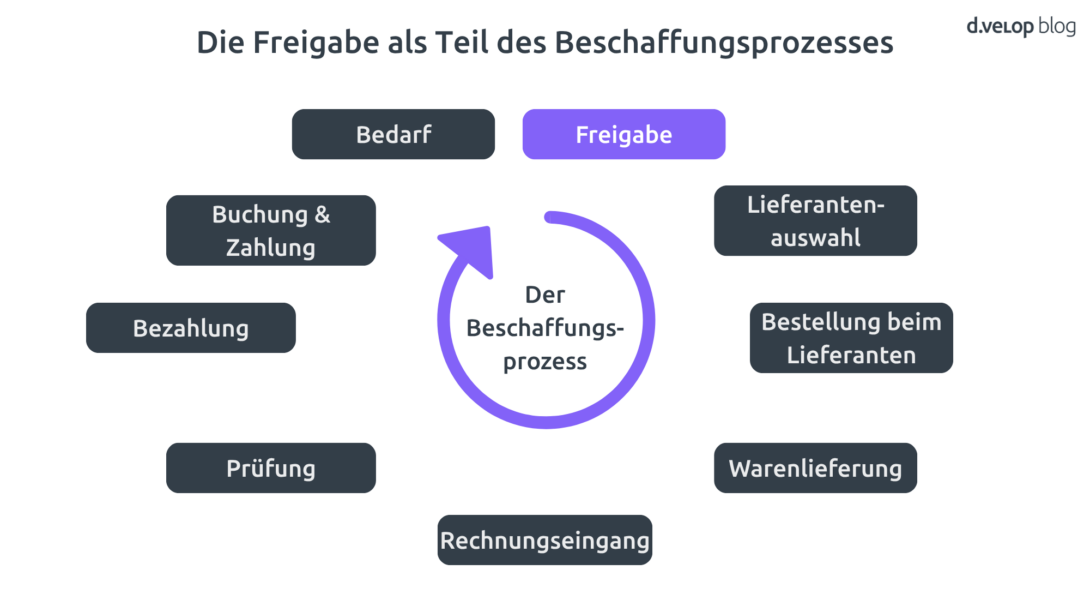

Bei einer ganzheitlichen Betrachtung des Beschaffungsprozesses kann es in vielen Fällen allerdings auch sinnvoll sein, die eigentliche Freigabe an den Anfang des Prozesses zu stellen. Denn wird nur bestellt, was bereits vorab freigegeben wurde, treten viele Folgeprobleme im Beschaffungsprozess erst gar nicht auf.

Einen umfassenden Überblick, wie die Rechnungsfreigabe und der Gesamtprozess der digitalen Rechnungsverarbeitung in d.velop invoices aussehen können, erhältst du im Webinar:

Die digitale Rechnungsverarbeitung im Überblick