Definition Datenschutzgrundverordnung

Die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat das Ziel, den Schutz personenbezogener Daten zu verbessern, die Rechenschaftspflicht für Datenschutzverstöße zu erhöhen und soll außerdem einen annähernd einheitlichen Datenschutzstandard in der EU gewährleisten.

Zudem verfolgt sie das Ziel des umfassenden Schutzes der betroffenen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 1 Abs. 1 DSGVO). Auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels darf der „freie Verkehr personenbezogener Daten, [aber] weder eingeschränkt noch verboten werden“ (Art. 1 Abs. 3 DSGVO). Auch wenn der Wortlaut der genannten Vorschriften dies zunächst anders vermuten lässt – die Ziele und Gewährleistungen der DSGVO sind nicht gegenläufig. Vielmehr soll Sie unter jeweiliger Berücksichtigung und ausgewogener Wechselwirkung verwirklicht werden.

Demnach verankert die DSGVO insgesamt sechs Grundsätze zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten in Art. 5 DSGVO:

- Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz

- Zweckbindung

- Datenminimierung

- Richtigkeit

- Speicherbegrenzung

- Integrität und Vertraulichkeit

DSGVO konformes Arbeiten

in Ihrem Unternehmen

Erfüllt Ihr Unternehmen bereits alle Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)?

Um in Ihrem Unternehmen oder Verein DSGVO-konform zu arbeiten, sind neben der richtigen Software viele weitere Faktoren wie beispielsweise der interne Umgang mit personenbezogenen Daten sowie das Verhalten der Anwender zu berücksichtigen. Eine Software kann insofern nur ein Hilfsmittel sein, um den Anforderungen der DSGVO gerecht zu werden.

Um einen Überblick zu gewinnen, wie gut Sie die Anforderungen der DSGVO bereits erfüllen, stellen Sie sich diese sechs zentralen Fragen:

- Wissen Sie genau, wo und in welchen Prozessen und Systemen Sie personenbezogene Daten gespeichert haben?

- Führen Sie für Ihre IT-Systeme – ganz egal, ob on premises oder in der Cloud – ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten?

- Besteht bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in Ihren IT-Systemen ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen und wären Sie diesbezüglich in der Lage, dies zu ermitteln, zu dokumentieren und der für Sie zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen?

- Haben Sie für Ihre IT-Systeme ein dem Stand der Technik entsprechendes Datenschutzmanagement implementiert, um die Sicherheit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu gewährleisten und zu dokumentieren?

- Sind Sie in der Lage die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu erkennen und der für Sie zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb von 72 Stunden in aufbereiteter Form zu melden?

- Sind Sie in der Lage, Betroffenen (Verbrauchern, Kunden, Arbeitnehmern, Versicherten, Patienten etc.) innerhalb von einem Monat mitzuteilen, welche personenbezogenen Daten über diese in Ihren IT-Systemen gespeichert sind, um diese Daten dann an die Betroffenen herauszugeben und zu löschen?

Wenn Sie alle diese Fragen mit „Ja“ beantworten können, sind Sie bereits auf einem hervorragenden Weg. Ansonsten sollten Sie sich noch einmal akribisch mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auseinander setzen.

Aufgaben und Pflichten im Unternehmen

im Rahmen der DSGVO

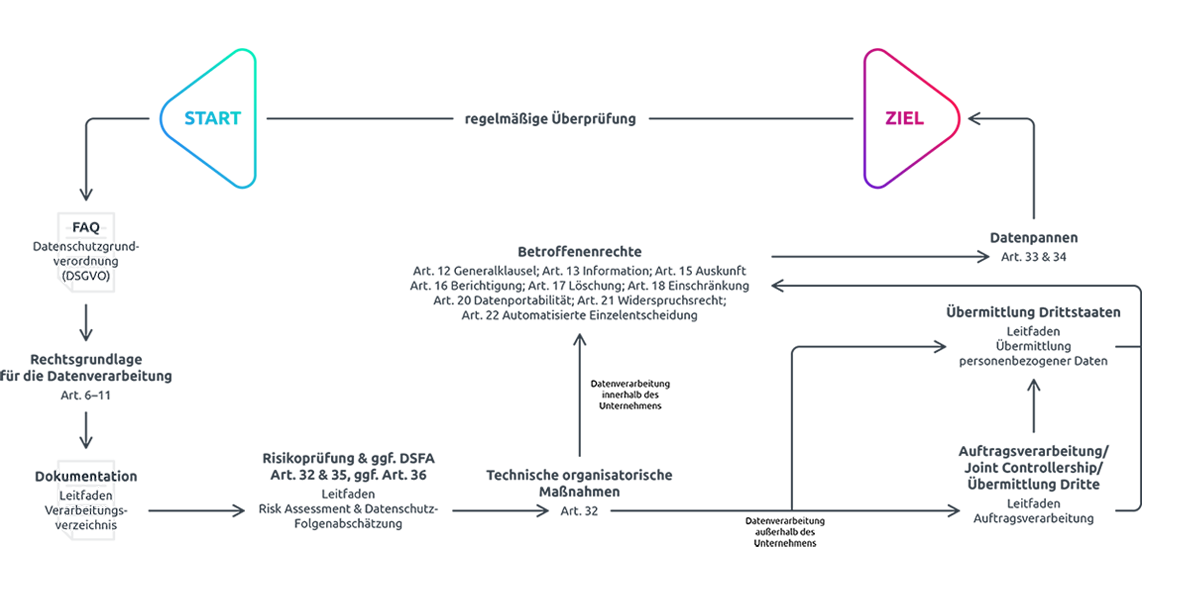

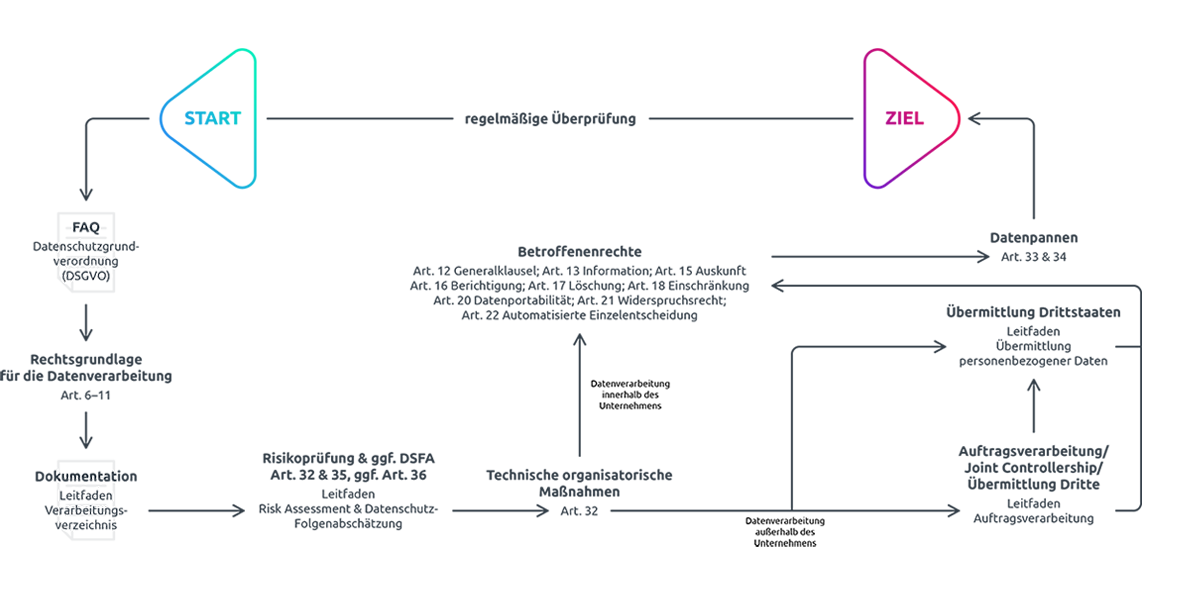

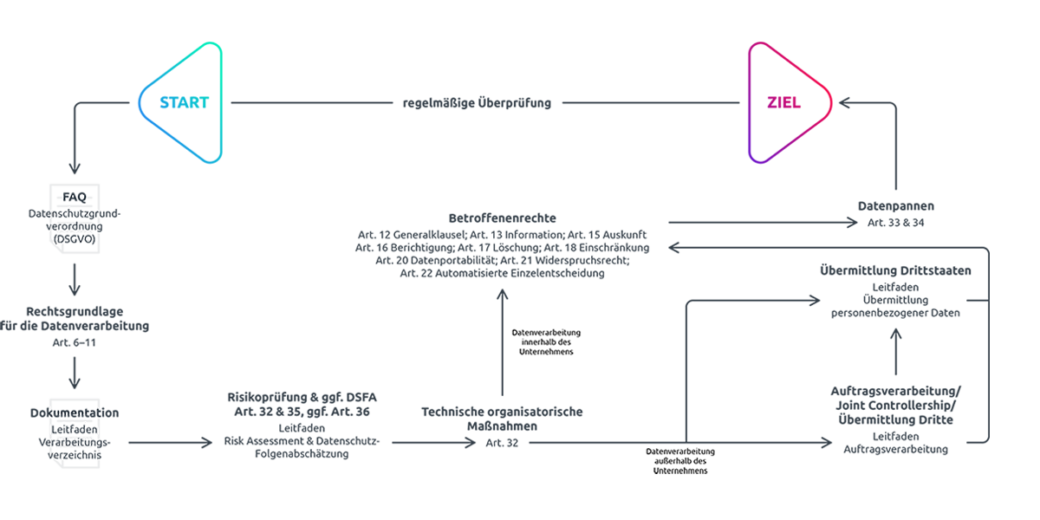

Der in der Grafik dargestellte Zyklus gibt einen guten Überblick darüber, welche Artikel der Datenschutzgrundverordnung in welcher Phase Ihres DSGVO-Projektes relevant sind.

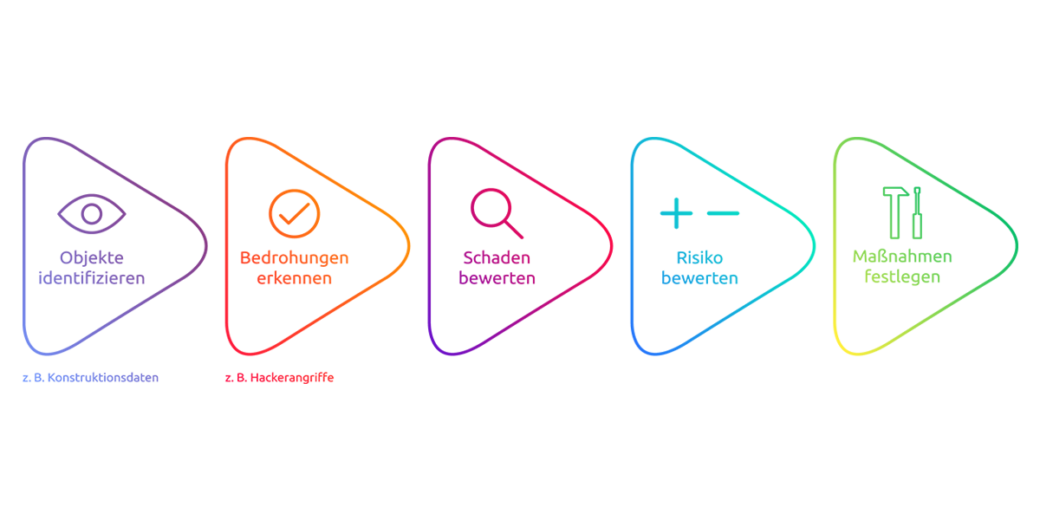

Wie Sie bei der Risikoprüfung und Datenschutzfolgenabschätzung sowie der Festlegung der technisch-organisatorischen Maßnahmen vorgehen können, ist in der folgenden Grafik erläutert.

Compliance Whitepaper

Durchblick im Compliance-Dschungel: Mit GoBD, DSGVO, ISO 27001 und Co zu mehr Sicherheit im Unternehmen

Es gibt mehrere Gesetze und Regeln, die im unternehmerischen Kontext einzuhalten sind, damit man „compliance-gerecht“ arbeitet. Im Whitepaper erhalten Sie einen Überblick:

- Was ist Compliance?

- Wichtige Gesetze und Verordnungen: GoBD, DSGVO und ISO 27001

- Software-gestützte Compliance

- In 9 Schritten zu Ihrer Compliance

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Bezüglich der Datenschutzgrundverordnung stellen sich Unternehmen häufig die gleichen Fragen. Wir haben die wichtigsten für Sie gesammelt und beantwortet.

Seit wann gilt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)?

Die DSGVO ist bereits am 24.05.2016 in Kraft getreten. Sie ist seit dem 25.05.2018 wirksam.

Wofür steht die DSGVO überhaupt?

DSGVO ist die Abkürzung für „Datenschutz-Grundverordnung“ der Europäischen Union. Im englischsprachigen Raum wird die Verordnung auch als General Data Protection Regulation (GDPR) bezeichnet. Als europarechtliche Verordnung gilt sie unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der EU und bedarf keines Umsetzungsgesetzes, wie dies bei Richtlinien der Fall ist.

Was ist das Ziel der DSGVO?

Ziel der Verordnung ist zum einen die Harmonisierung des Datenschutzrechts in Europa, d.h. die Schaffung einer einheitlichen Rechtsordnung im Datenschutz statt der vielen nationalen Gesetze und der Vielzahl an europäischen Richtlinien und Verordnungen. Zum anderen verfolgt sie das Ziel des umfassenden Schutzes der betroffenen Personen.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind Informationen über identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen wie beispielsweise Name, Anschrift, Bankdaten, das Kfz-Kennzeichen oder auch in vielen Fällen die IP-Adresse.

Diese Personen werden als betroffene Personen bezeichnet.

Für wen gilt die DSGVO?

Adressat der DSGVO sind Verantwortliche und Auftragsverarbeiter, die ganz oder teilweise automatisiert personenbezogene Daten verarbeiten bzw. nichtautomatisiert personenbezogene Daten verarbeiten. Verantwortliche im Sinne der DSGVO sind natürliche oder juristische Personen, Behörden, Einrichtungen und andere Stellen, die über Zwecke (Verarbeitungsziel) und Mittel (genutzte technische Vorrichtung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten) entscheiden.

Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung?

Je nach Verstoß kann eine Strafe von maximal zwei bis vier Prozent des weltweiten Unternehmensumsatzes beziehungsweise 10 bis 20 Millionen Euro verhängt werden. Je nachdem, welche Summe höher ist.

Gesetzliche und Rechtliche Grundlagen

Aus unserem Blog

Auf dem d.velop Blog behandeln wir innerhalb der Kategorie Compliance & Rechtssicherheit regelmäßig die DSGVO.

Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung ist für viele Unternehmen eine Herausforderung. Wir erklären, begleiten und veranschaulichen!